地震時のブレーカー切断装置と通電火災防止対策

地震などの災害時において、停電からの電力復旧に伴い、倒れた電気コンロや切れた電気コードなどが原因となり発生する通電火災は、避けることが重要です。

通電火災の発生状況

東日本大震災や阪神淡路大震災では、停電地域で電力が一斉に通電されたことにより、倒れた電気ストーブなどが引き金となり火災が多発しました。

これらの中で、特に通電に起因する火災が多く、その対策が求められています。

地震時のブレーカー切断の重要性

過去の災害からもわかるように、地震時においてブレーカーを切断することは極めて重要です。

2015年の熊本地震では、通電火災がゼロとなった背景には、慎重な通電作業や地域社会でのブレーカー落とし啓発活動が功を奏しています。

しかし、地震が夜間や外出時に発生した場合、手動でブレーカーを切断することは難しくなります。

そこで、自動的にブレーカーを切断する装置が有効です。

ブレーカ切断装置

装置には多くの種類がありますが、私が設置した2種類の装置を紹介します。

スイッチ断ボールⅢ

簡単な構造で手軽に取り付けができる「スイッチ断ボールⅢ」は、地震発生時に揺れに応じて重りが落下し、それによってブレーカーが自動的に切断される仕組みです。

震度5強相当以上の地震で確実に作動し、重要な役割を果たします。

使用時の注意点として、重りを貼り付ける際は脱脂などを行い、確実に固定するよう心がけましょう。

一度、重りを載せている部分の両面テープが剥がれ地震でもない時に作動して電気が全て遮断された事が有りました。

まあこれで動作確認は出来ましたが、平常時電源が落ちても困ってしまいます。

そこで、私はこれに懲りて穴を開けてネジで固定する事にしました。

|  小さなネジ1本でも止めれば安心です。 |

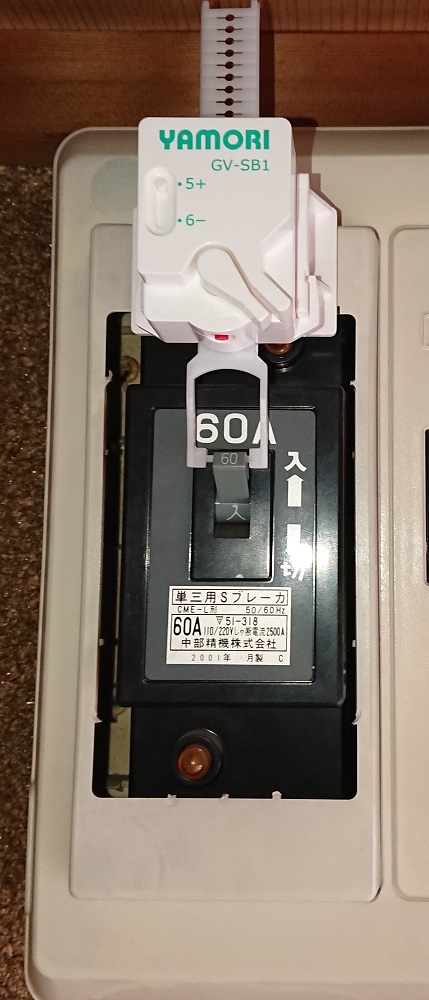

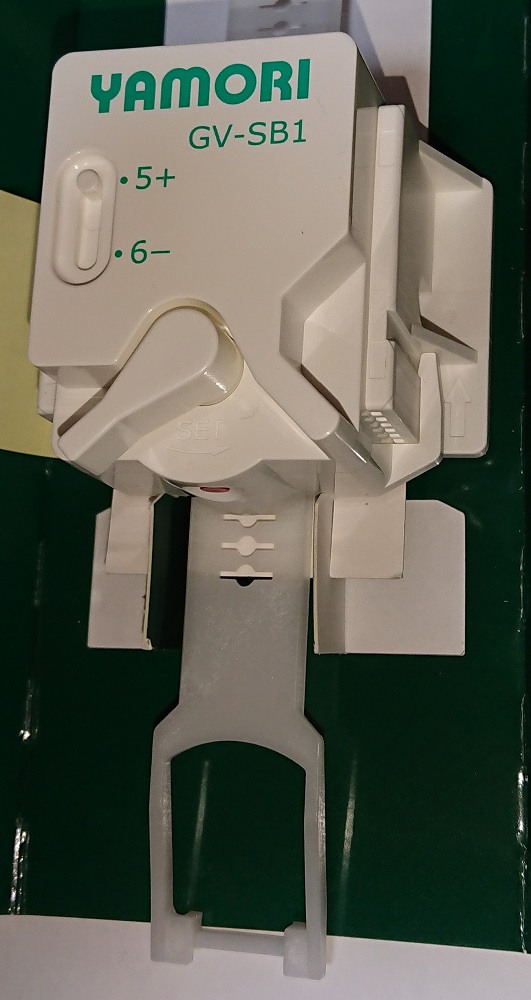

感震ブレーカーアダプターヤモリ

「感震ブレーカーアダプターヤモリ」は、振動センサーとスプリングを活用してブレーカーを切断する仕組みです。

簡単な取り付けで、各種分電盤に利用できます。

詳しい取り扱い説明書が付属しており、安心して取り付け作業が行えます。

この写真は振動を感じたらレバーを押す方向にセットしていますが、引っ張る方に取付も可能です。

|

|  私は、両面テープと安心できるのでビス1本止めています。

|

停電時の照明

ブレーカーは自動で切断できるようになりましたが夜間であれば暗闇になります。

そこで次のライトが有ると安心出来ます。

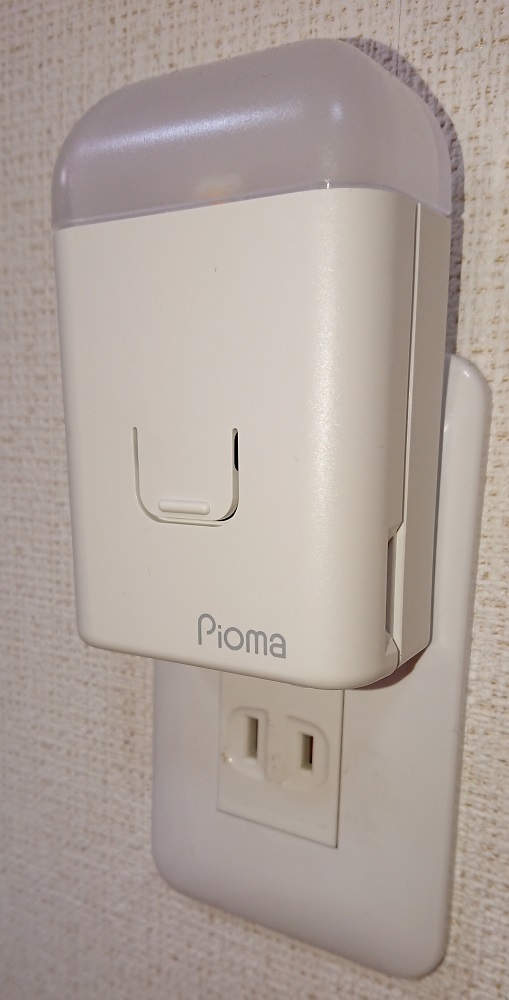

ピオマここだよライト

夜間の地震時には、ブレーカ切断装置が作動すると一瞬で暗闇となります。

その際、ライトが点灯する「ピオマここだよライト」は非常に便利です。

震度4以上で10分間点灯し、停電時には10分間点灯します。

普段は100Vのコンセントに差し込んでおくことで、常時充電が行われます。

|  |  |

主な機能

| 震度4以上でライトが10分間点灯します。 |

| コンセントから外して懐中電灯代わりに6時間使用できます。(100%充電時) |

| 夜電気を消した時に30秒点灯します。(夜間電気を消して寝るときに足元を照らしてくれます) |

| 停電が起きると10分間点灯します、その間に電気が復旧すれば消灯します。 |

最後に

通電火災のリスクを最小限に抑え、地震時の安全対策をしっかりと行うためには、ブレーカー切断装置の導入が有益です。

地域社会や個人での啓発活動も重要です。

これらの装置を用いて、安心して災害に備えましょう。